欧中之声讯(记者杜小凤)2025年8月5日,《欧中之声》文化传媒集团副总裁周万明率记者团,专访中国建筑结构与地基工程领域泰斗、联合国国际生态生命安全科学院院士陈祥福博士。围绕城市安全、高层建筑创新、雄安新区规划及工程数字化管理等议题,陈院士以理论深度与实践智慧,展开了一场关乎城市未来的思想对话。

陈祥福,1942年生于四川资阳,教授级高级工程师、工学博士、博士生导师,现任联合国国际生态生命安全科学院院士、国际生态安全合作组织首席科学家。他曾任中国建筑工程总公司科协副主席,第九、十届全国政协委员、第二届公安部特邀监督员,国务院特殊津贴专家、国家科技奖评审专家、中组部直接联系专家;科技部863专家、住建部专家、著名结构与岩土工程专家、高层建筑专家。主导中国高层建筑沉降控制领域研究,被誉为“摩天楼地基奠基人”。

从沉降隐患到科学根基:高层建筑安全的破局之路

记者:您深耕高层建筑沉降计算数十年,最初的动因是什么?

陈祥福:早期参与设计时,我目睹许多建筑因不均匀沉降出现裂缝甚至倾斜,这让我意识到:沉降计算若缺乏科学依据,建筑安全便如空中楼阁。1980年代,我带领团队突破传统经验公式,建立分层总和法与数值模拟结合的沉降预测模型,将误差控制在5%以内。这一成果被纳入《建筑地基基础设计规范》,成为中国高层建筑安全的基石。

雄安新区规划:生态优先与科技赋能的“未来之城”样本

记者:您对雄安新区的安全与生态提出了哪些关键建议?

陈祥福:我提出四大战略:

这些建议已于2024年9月获国家最高层批示,部分项目已进入实施阶段。

超千米建筑:中国技术如何领跑全球?

记者:中国在超高层建筑研究领域有何突破?

陈祥福:我们正从三大维度重塑行业标杆:

经典工程解析:从青岛国际金融中心到总工会大楼

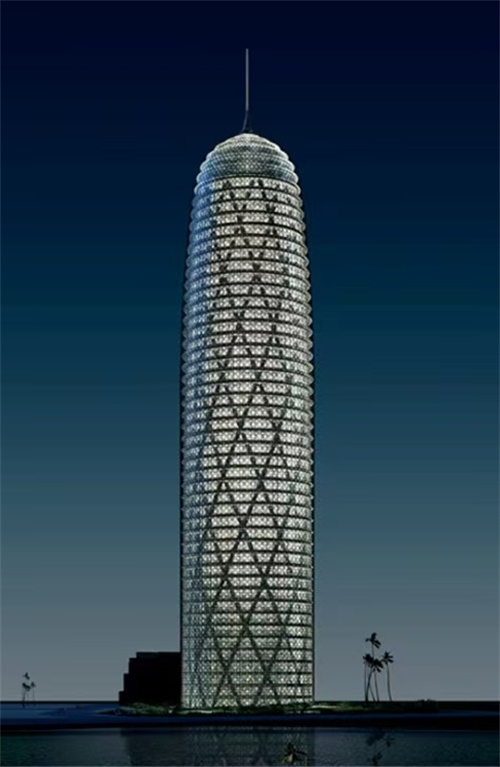

案例1:青岛国际金融中心(249米)

记者:这座临海而建的“无桩摩天楼”如何实现安全?

陈祥福:我们利用天然花岗岩地基的承载力,采用大箱型基础与动态沉降监测系统,最终沉降仅7.3厘米,创世界未打桩高层建筑纪录。这一设计节省造价1.2亿元,证明“因地制宜”优于“盲目追求深基础”。

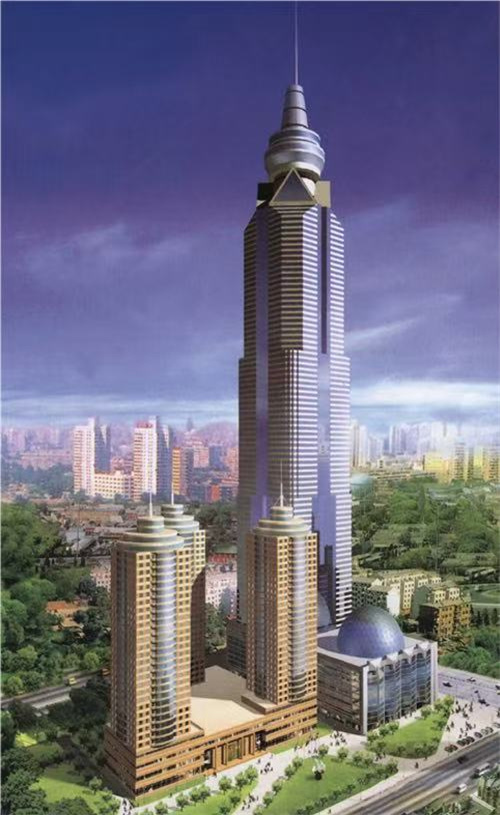

案例2:总工会大楼“无沉降缝”设计

记者:突破传统规范是否面临争议?

陈祥福:通过智慧结构体系与沉降差精准控制,我们实现主楼与裙房的整体连接,渗水风险降低90%。这一创新被纳入《高层建筑混凝土结构技术规程》,推动行业从“经验设计”向“科学设计”转型。

数字化转型:工程管理的“智慧革命”

记者:您如何看待科技与项目管理的融合?

陈祥福:我提出“四维动态管理模型”:

设计阶段:运用BIM+GIS技术模拟全生命周期沉降;

施工阶段:通过物联网传感器实时反馈数据,调整施工参数;

运维阶段:建立数字孪生平台,预测结构健康状态。

记者:您有哪些话想对年轻一代工程人说?

陈祥福:科学没有国界,责任有祖国。我希望年轻人既要脚踏实地,又要有国际视野;既做工程师,也做城市的守护者。

从雄安新区的生态蓝图到摩天楼的地基创新,从颠覆性理论到施工一线实践,陈祥福院士用六十年坚守诠释了“工程师精神”的真谛——真正的进步,源于对安全的敬畏、对科学的执着,以及对城市的深情。在城市化加速的今天,他的故事为行业树立了标杆:唯有扎根大地,方能触摸天空。

广东新增9位两院院士,他们都是谁?

2025年11月21日,2025年两院院士增选结果揭晓,共有144人当选。其中,中国科学院院士73人,中国工程院院士71人。 广东共有9位科学家当选,包含2位中国科学院院士、6位中国工程院院士、1位中国工程院外籍院...(21609)人阅读时间:2025-11-22

高端访谈丨专访国际奥委会主席柯丝蒂·考文垂

国际奥委会主席柯丝蒂·考文垂上任后首次访华,接受《高端访谈》独家专访。 她用“叹为观...(26640)人阅读时间:2025-11-15

沉痛悼念!杨振宁先生因病逝世 享年103岁

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。 杨振宁1922年10月1日出生于...(21807)人阅读时间:2025-10-18

汤有祥让8万农家孩子走出大山——总台推出两集纪录片《星火燃梦途》

20世纪80年代初,地处浙北山区的安吉县虽自然资源丰富,却交通闭塞,教育资源匮乏,每年都有大量的初中生毕业后就再没有机会读书,那些原本心怀梦想的孩子就此不得不放弃学业,另谋出路。而如今,这里的学生们都发自内心地感谢一位校...(17797)人阅读时间:2025-10-18

“红色医生”柯麟往事:一部秘密营救文化界名人的澳门抗战史

时至今日,柯麟的铜像仍静静矗立在澳门镜湖医院的镜湖历史纪念馆内。“我们非常重视这些精神财富,希望能把革命先辈的精神传承下去。”该院常务副院长李鹏斌向南都N视频记者说道。 抗战时期,澳门凭借特...(26735)人阅读时间:2025-10-14